VISUAL CULTURE: THE FACE

Quando, alla fine degli anni Settanta, Nick Logan lasciò la direzione del New Musical Express — dove aveva firmato alcuni dei suoi pezzi più celebri di giornalismo rock — portava già con sé un’idea rivoluzionaria: dare vita a un mensile che ponesse la musica al centro, ma la guardasse attraverso il filtro delle nuove espressioni giovanili — dalla moda al design, dal cinema alla cultura dei club.

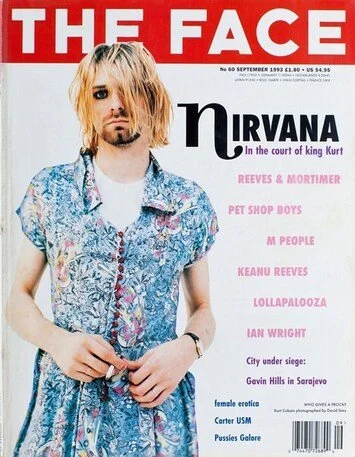

Il 1° maggio 1980 arrivò in edicola il primo numero di The Face, con in copertina un ritratto in bianco e nero di Jerry Dammers dei The Specials, scattato dal fotografo Chalkie Davies, e un logo disegnato da Steve Bush, già collaboratore di Logan per Smash Hits. Fin da subito la testata ridefinì i confini del giornalismo culturale e del magazine di moda: la grafica, curata da giovani talenti come il ventiseienne Neville Brody, divenne manifesto di un’estetica post-punk, di clubbing, di arte urbana e di design contemporaneo.

Nei mesi successivi, The Face consolidò la propria identità abbinando all’impatto visivo delle copertine — caratterizzate da fotografie d’autore e titoli incisivi — i primi reportage dalla neonata New Romantic scene londinese. Firme emergenti come Robert Elms raccontarono le notti al Palladium e al Blitz di Covent Garden, mentre Derek Ridgers e Virginia Turbett catturarono maglie svolazzanti, acconciature eccentriche e trucco teatrale. Grazie a queste collaborazioni, The Face guadagnò in pochi numeri un’aura di esclusività e avanguardia, tanto che nacquero subito rivali «di ispirazione» — da Blitz a i-D — confermando la lungimiranza di Logan nel creare un nuovo segmento editoriale.

In meno di due anni la redazione si trasferì nei propri uffici londinesi e, nel 1982, Logan nominò Neville Brody art director. Con lui si concretizzò quel linguaggio visivo destinato a rivoluzionare non solo The Face, ma l’intero panorama del graphic design britannico: caratteri disallineati, griglie infrante, accostamenti cromatici audaci e tipografia dialogante con l’immagine in un perfetto “caos controllato”. Fu l’inizio di un’era in cui una rivista poteva diventare un vero e proprio laboratorio di sperimentazione culturale, e The Face se ne fece paladino indiscusso.

Un linguaggio visivo inedito

Quando The Face fece il suo ingresso sulle edicole nel 1980, il panorama delle riviste di moda e cultura era dominato da impaginazioni rigide e fotografie “pulite”, pensate per esaltare capi e volti. Invece, le pagine del nuovo magazine apparvero immediatamente come un cantiere aperto: griglie di impaginazione destrutturate, titoli in Futura condensata con spaziature irregolari e lettere ritagliate che sembravano fluttuare sul foglio. Fu l’opera di un giovane Neville Brody, il cui talento per la tipografia sperimentale trasformò ogni articolo in un’esperienza visiva autonoma. Le parole non erano più un semplice supporto all’immagine, ma diventavano esse stesse protagoniste, con caratteri disallineati e composizioni audaci che rompevano la tradizionale separazione tra testo e fotografia.

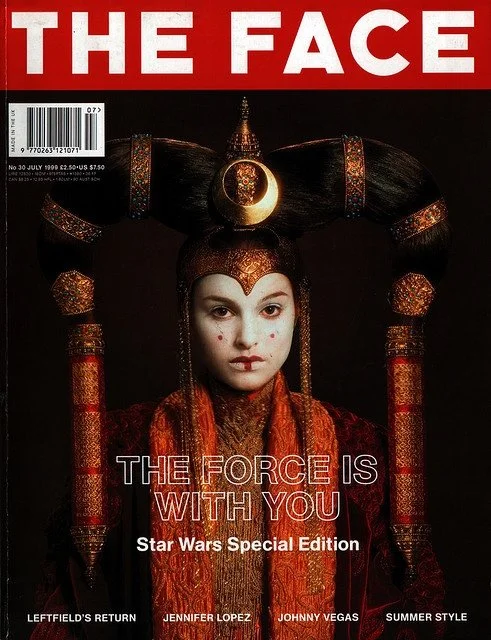

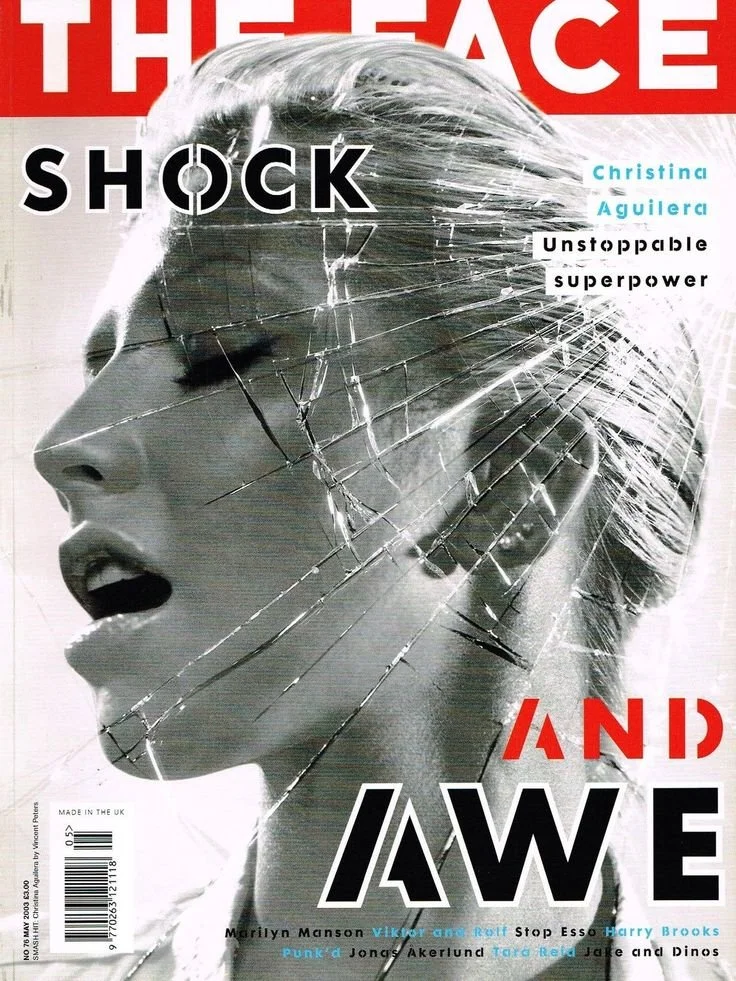

Accanto a questa rivoluzione tipografica si impose un nuovo approccio alla fotografia di moda. Corinne Day, negli anni Novanta, immortalò modelle e artisti in angoli di Londra mai mostrati prima: stanze in penombra, vicoli umidi, cortili popolari. Le sue immagini trasudavano intimità e imperfezione, rivelando capelli spettinati, sguardi pensierosi, vestiti sgualciti come simboli di una ribellione estetica. Nick Knight, dal canto suo, esplorò la luce e il movimento in modo pionieristico: riflessi a specchio, sovraesposizioni e set minimalisti trasformavano ogni servizio in una sorta di “ritratto contemporaneo”, dove la silhouette della modella si fondeva con ambientazioni astratte e colori saturi. Le copertine, con i loro contrasti di luce e ombra o con volti ritagliati e sospesi nel vuoto, divennero veri e propri manifesti di stile, emblemi di un’immagine che non si accontentava di rappresentare la moda, ma di riscriverne le regole.

Nel complesso, l’estetica di The Face si configurò come un “caos controllato”: un dialogo continuo tra tipografia, fotografia e layout che invitava il lettore a esplorare le pagine con occhi nuovi. Ogni numero era un laboratorio, in cui il graphic design si faceva sperimentazione e la moda si mescolava all’arte visiva, segnando un solco profondo nel modo di concepire un magazine e lasciando un’impronta indelebile nel lavoro dei designer di tutto il mondo.

Dalla scena musicale al lifestyle globale

Se da un lato The Face ridefinì il linguaggio visivo delle riviste, dall’altro ne amplificò l’impatto culturale collegando strettamente la moda alle nuove correnti musicali e alle sottoculture giovanili. Fu così che, già alla fine degli anni Ottanta, la rivista dedicò interi servizi alle prime feste acid house: articoli in cui il ritmo martellante dei sintetizzatori Roland TB-303 veniva raccontato con scatti di corpi in movimento, volti illuminati da laser e sorrisi rapiti, e testi capaci di trasmettere l’energia collettiva di quegli eventi clandestini. Quelle pagine non si limitavano a documentare una moda musicale, ma scandagliavano il fenomeno rave come un rito di appartenenza, con stili di abbigliamento – baggy, t-shirt fluo, cappelli con visiera – che diventavano simboli immediati di una comunità in festa.

Negli anni Novanta, con l’esplosione del britpop, The Face seguì da vicino il trionfo di Oasis, Blur e Pulp, ma non soffermandosi sulle sole note: la rivista indagò lo stile di vita che stava nascendo intorno al movimento Cool Britannia. I reportage fotografici per le strade di Camden Town mostravano jeans Levi’s 501 abbinati a bomber sartoriali, mentre i redazionali raccontavano le notti all’Hacienda di Manchester o gli esordi dei club londinesi. In queste pagine, la moda diventava espressione di un’identità nazionale rinata, dove vintage e contemporaneo si mescolavano in un’estetica che avrebbe dettato legge nelle stagioni successive.

Parallelamente, The Face intuì presto il potenziale creativo della scena hip-hop britannica, dedicando copertine a pionieri come Tricky e ai Massive Attack. Servizi fotografici realizzati con writer di South London mettevano in luce il legame tra graffitismo, musica e moda di strada: giacche oversize, occhiali specchiati e sneakers dalle suole pronunciate. Ma il magazine non si fermava alla musica: reportage sul design minimalista scandinavo, interviste a cineasti indipendenti statunitensi e approfondimenti sulla gastronomia fusion trasformavano ogni numero in un caleidoscopio di tendenze. In un mondo che si stava globalizzando, The Face offriva non solo le playlist del momento, ma una guida per “come vivere”, mettendo in relazione suoni, stili e luoghi e costruendo un racconto organico di un lifestyle che, ancora oggi, rimane punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culturale a tutto tondo.

Eredità editoriale: le “figlie” di The Face

Il successo di The Face ispirò la nascita di un’intero ecosistema di riviste che ne sposarono l’approccio trasversale e sperimentale. Tra queste, Arena, lanciata nel 1986 come mensile maschile «per il gentiluomo moderno», riprese la combinazione di moda, musica e lifestyle curata per un pubblico urbano e metropolitano, caratterizzandosi però per un taglio più “elegante” e narrativo. Poco dopo, testate come i-D, fondata nel 1980 da Terry Jones, e Blitz, nate anch’esse sulle ceneri della New Romantic scene, adottarono griglie infrante, reportage di sottoculture e copertine d’autore, consolidando uno stile che privilegiava l’estetica del quotidiano e la contaminazione tra arti.

Anche all’estero l’influenza di The Face si fece sentire: riviste come Dazed & Confused (1991) e Another Magazine(2001) in Inghilterra, ma anche progetti europei come Fantastic Man nei Paesi Bassi, mutuarono il concetto di magazine-laboratorio, in cui ogni numero diventava un esperimento visivo e culturale. Sebbene ciascuna di queste “figlie” abbia sviluppato un’identità unica, tutte condividono l’eredità di Logan e Brody: il coraggio di sovvertire le convenzioni editoriali, di esplorare le nuove frontiere della creatività e di raccontare la moda non solo come abito, ma come fenomeno totale. In questo panorama, The Face rimane il capostipite, la matrice da cui sono germogliate decine di testate che, negli anni, hanno continuato a spingere i confini del giornalismo culturale.

Il declino e la rinascita

Dopo oltre vent’anni di innovazioni e sperimentazioni, The Face attraversò una crisi profonda all’alba del nuovo millennio. Causato da un calo delle vendite cartacee, dall’esplosione dei blog e dei social network e da un contesto editoriale sempre più frammentato, il magazine pubblicò l’ultimo numero del suo primo ciclo nel maggio 2004, chiudendo un capitolo segnato da fondamentali contributi al giornalismo culturale ma anche da sfide economiche insostenibili.

A quindici anni di distanza, in aprile 2019, The Face fu riportato in vita in chiave digitale dal gruppo Wasted Talent Media, già proprietario di titoli quali Kerrang! e Mixmag. Senza limitarsi a un semplice revival nostalgico, il progetto puntò subito sull’originalità dei contenuti: articoli long-form, interviste esclusive, reportage multimediali e rubriche dedicate non solo a moda e musica, ma anche a cinema, tecnologia e arte contemporanea. Il 13 settembre 2019 comparve in edicola il primo numero cartaceo del relaunch, disponibile in edizione trimestrale con copertine multiple che celebravano icone pop contemporanee come Harry Styles e Rosalía.

Oggi, The Face si configura come una piattaforma ibrida che unisce il meglio del digitale e del cartaceo. Sul sito ufficiale, aggiornato costantemente, convivono rubriche quotidiane, podcast settimanali – dal 2022 The Face Podcast offre un “digest culturale” fra moda, musica, cinema e format video originali. In parallelo, la stampa resta un prodotto di culto: quattro numeri l’anno in cui la cura grafica rimane fedele alla tradizione di “caos controllato” di Neville Brody, mentre la direzione di Matthew Whitehouse continua a esplorare nuove frontiere dello stile.

Non meno importante è l’eco istituzionale della rinascita: nel 2025 il National Portrait Gallery di Londra dedica a The Face la mostra “Culture Shift”, esponendo oltre 200 fotografie di copertina e servizi inediti, a testimonianza dell’impatto duraturo della rivista sulla storia della moda e dell’immagine

2025_National Portrait Gallery di Londra, mostra CULTURE SHIFT